Среди загадок древней географии, оставленных нам в наследство писателями и историками прошлого, знаменитый путь «из варяг в греки» занимает исключительное место. Его четкие, от начала до конца, географические ориентиры, содержащиеся среди описания известного славянам мира в «Повести временных лет», без сомнения, доказывают реальность существования такого пути. И в то же время он загадочен не менее, чем знаменитая Атлантида, описанная Платоном. Между тем попытки «нащупать» трансъевропейский торговый путь раннего средневековья, связавший Балтийское море с Черным и проходивший по Днепру, до последнего времени оканчивались неудачами.

Впрочем, попыток было не так уж много. Споры шли о другом: играл ли этот путь решающую роль в образовании Древнерусского государства или нет? В какой мере его возникновение обязано варягам и кем были эти «варяги»? Западные историки полагали, что скандинавские военно-торговые отряды, спускавшиеся именно по этому пути к пределам Византии, способствовали возникновению таких древнерусских городов, как Новгород, Смоленск, Киев, и созданию единого Русского государства. Но другие, в первую очередь советские историки, опираясь на свидетельства летописей, доказывали, что варяги-скандинавы не только не имели никакого решающего значения при образовании Древнерусского государства, но и пресловутый путь «из варяг в греки» транзитным не был. Система волоков, соединявших Новгород на Волхове и верховья Днепра, отнюдь не претендовала на общеевропейское значение и связывала только русские земли.

В этих спорах, переходивших в ожесточенные научные турниры, собственно географические вопросы отходили на задний план. Да и о какой географии мог идти разговор, когда хрестоматийно известный всем текст прямо указывал:

«...был путь из варяг в греки: по Днепру, в верху Днепра волок на Ловать, по Ловати идти в озеро Ильмень, из которого течет Волхов и втекает в озеро Нево, а устье того озера выходит в Варяжское море. По этому морю идти до Рима, а от Рима идти морем до Царь-града, и от Царьграда идти в Понт море, в который втекает река Днепр...»

И все же во второй половине прошлого века стали раздаваться робкие голоса сомневающихся в правильности указаний древнего географа. Как выяснил, например, историк и филолог П. П. Вяземский, никто из скандинавских путешественников, отправляющихся в Константинополь, по днепровскому пути не ходил. Не ходили по Днепру на Балтику и возвращавшиеся на родину скандинавы...

Исследование Вяземского, опубликованное в «Филологических записках» в Воронеже в 1877 году, прошло незамеченным. О нем вспомнили лишь теперь, когда археологи фактами могли подтвердить точку зрения советских историков. Через Восточную Европу, в том числе через русские земли, проходило несколько транзитных путей древности, которые связывали европейский мир с Востоком. Однако все они располагались в широтном, а не в меридиональном направлении. Исключение составлял только Великий Восточный путь, проходивший из Балтики, Финского залива вниз по Волге. Но исключение, как известно, только подтверждает правило. Клады восточных монет вместе с монетами западноевропейскими находили в верховьях Волги, на Оке, в окрестностях Смоленска— там, где в слоях поселений и под курганами лежали свидетельства оживленной торговли в VII—X веках. Находки словно указывали путь вдоль рек, пересекали водоразделы, отмечали направление постоянных торговых связей, но ни одна из таких ниточек не протягивалась вдоль Днепра.

Даже в самом Киеве, «матери городов русских», на его древней территории, вскрытой за последние десятилетия работами археологов, оказалось ничтожно мало вещей скандинавского и византийского происхождения, относящихся к тому времени, когда движение по пути «из варяг в греки» должно было быть особенно оживленным.

Неужели летописец все выдумал?

Если сам путь «из варяг в греки» был обойден вниманием исследователей, то этого нельзя сказать в отношении сюжета, непосредственно с ним связанного. Это так называемая «легенда об апостоле Андрее».

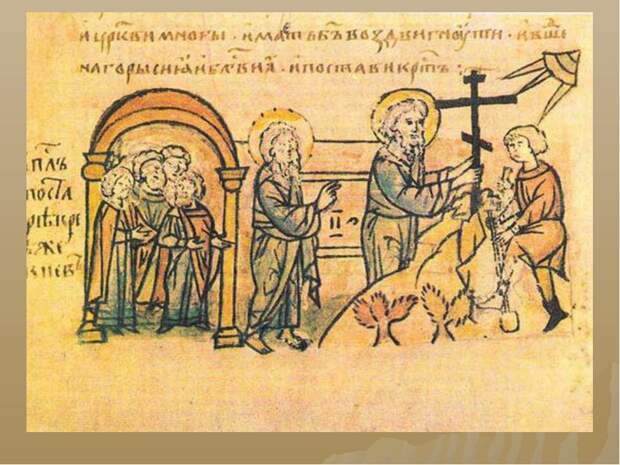

Согласно сказаниям каждый из двенадцати апостолов, распространявших христианство, имел свой «удел», или «жребий»,— отведенную ему для миссионерской деятельности территорию. На ней он проповедовал среди проживавших там народов и впоследствии особо почитался. Андрею, брату Петра, который выбрал местом своей резиденции Рим, выпал жребий проповедовать христианство по берегам Черного моря. Поэтому для средневекового читателя было вполне естественно узнать, что, обнаружив путь «из грек в варяги», по которому можно дойти до Рима, Андрей отправился навестить своего брата. Вот как повествует об этом летописец: «Андрей проповедовал в Синопе, потом пришел в Корсунь и, узнав, что вблизи Корсуня есть устье Днепровское, захотел пойти в Рим. Он пришел в Днепровское устье и оттуда пошел вверх по Днепру...» Далее рассказывается, как апостол побывал на месте, где позднее возник Киев, предсказал его будущую славу, посетил в Новгороде «словен», удивился их банному мытью и, «пойдя в варяги, пришел в Рим».

Автор послал апостола Андрея по тому самому пути, который до этого описал летописец. Факт этот считался самым убедительным доказательством того, что подобный путь действительно существовал. В противном случае своим рассказом летописец подрывал веру не только в собственное творение, но и в дела апостольские. Однако в какое время существовал этот путь? В I веке нашей эры, когда «путешествовал» по нему апостол, или в конце XI века, когда была написана — как полагают — вводная часть «Повести временных лет»? В том, что апостол Андрей не ходил этим путем, никто из исследователей не сомневался. Вставал вопрос о существовании самого пути с берегов Черного моря в Рим именно по Днепру. Вот почему всех без исключения ученых интересовало: когда и по какому случаю могла возникнуть на Руси легенда о хождении апостола Андрея?

Следует напомнить, что в те времена этот вопрос представлял не исторический, а сугубо политический интерес. Для молодой русской церкви, стремившейся освободиться от контроля константинопольской патриархии, было лестно вести свое начало от самого апостола. Однако как объяснить, что древнерусский книжник, повествовавший о делах апостольских в конце XI или в начале XII века, позволил своему «герою» отправиться в Рим? Ведь «еретиком», «нечестивым» в глазах восточных христиан стал сам папа римский! И все же большинство исследователей склонны были относить возникновение этой легенды к 80-м годам XI века, ко времени Всеволода Ярославича, когда Андреевские церкви строятся в 1086 году в Киеве, в 1089 году — в Переяславле, а у потомков этого князя имя Андрей неожиданно приобретает особую популярность. Об этом писали такие ученые, как В. Васильевский, И. Малышевский, А. Седельников. Правда, некоторые — их было меньшинство, пытались провести осторожную мысль, что легенда о хождении апостола могла попасть в нашу летопись значительно позднее момента ее составления, например, уже в XII веке, поскольку для предположения, что она возникла раньше, казалось, не было никаких оснований.

Неясным оставалось и то, почему апостол отправился в Рим через варягов, а не другим, более близким путем, и откуда в Киев попала сама легенда.

Гипотезы повисали в воздухе. Сторонники пути по Днепру из Черного моря в Балтийское и далее, до Рима, опирались на исследователей средневековой легенды, утверждавших ее возникновение на Руси в конце XI века. Да, но ведь они даже не рассматривали возможность или невозможность пути в Рим через Киев, поскольку их интересовали совсем другие вопросы. Круговой путь вокруг Европы, описанный летописцем, воистину оказался «заколдованным» кругом!

Сразу же возникает два вопроса.

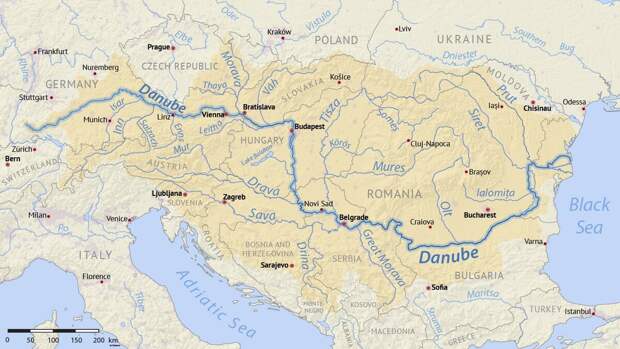

Почему летописец отправил апостола в Рим вверх по Днепру, когда к этому времени был надежный, испытанный путь вверх по Дунаю?

И почему путь «из варяг в греки» указан по Днепру, когда он шел по Дунаю, начинаясь от земель варягов-варинов-вагров? Только для того, чтобы апостол мог посетить место будущего Киева?

Конечно, если летописцу нужно было во что бы то ни стало показать, что Русскую землю, хотя она и совсем недавно была крещена, задолго до этого посещали апостолы,— на реальный маршрут можно было и не обращать внимания. Тем более что к концу XI века он был уже изрядно позабыт. Но тогда получается, что легенда выдумана не летописцем, а почерпнута им из какого-то письменного источника, более раннего, и только приспособлена к обстоятельствам момента. Если же учесть, что древний дунайский путь в Северную Европу во время переработки легенды еще носил название «варяжского», совпадая в своей южной части с древнейшим — притом единственным! — путем с берегов Черного моря в Рим, то остается думать, что согласно первоначальной редакции легенды апостол Андрей воспользовался именно этим, дунайским, путем для посещения «Вечного города» и встречи со своим братом Петром.

Другими словами, русский летописец в тексте легенды о хождении апостола Андрея заменил «Дунай»— «Днепром».

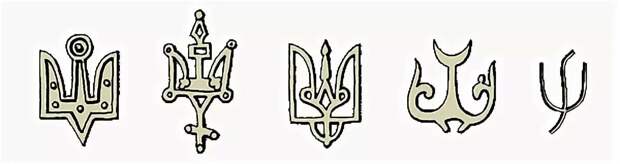

С точки зрения фактов здесь все было правильно. Путь «из грек в варяги» с ответвлением на запад, в Рим, проходивший долиной Дуная через Великоморавское государство и земли славян-ободритов — «ререгов», то есть «соколов», изображение которых мы находим на так называемых «знаках Рюриковичей», то есть «ререговичей»,— был кратчайшим путем, соединявшим Балтику и Скандинавию со Средиземноморьем и Византией.

И вдвое, если не втрое, короче пути по Днепру, Ильменю, Волхову и Ладожскому озеру, и в пять или в шесть раз короче, а главное — безопаснее пути вокруг Европы. В эпоху неолита по нему с берегов Балтики в Европу поступали изделия из шоненского кремня, а позднее — балтийский янтарь и соль польских и чешских месторождений. Этим же путем, как выяснил П. П. Вяземский, двигались и скандинавские путешественники в Константинополь и в Святую землю: по дороге, отмеченной множеством старинных богатых городов, многочисленными селениями, в которых можно было найти пристанище, пищу, возможность поторговать...

И все-таки, где найти подтверждение, что в первоначальном тексте легенды значился не Днепр, а Дунай?

Как ни странно, доказательство этого сохранилось в тех же списках «Повести временных лет», между упоминанием пути и легендой об апостоле. Редактор, переписавший ее текст из какого-то источника, в реальной географии разбирался плохо. Вот почему перед рассказом об апостоле оказалась странная фраза, на которую никто не обращал внимания:

«А Днепр втекает в Поньтское (то есть Черное) море тремя устьями, это море зовется Русским, по нему же учил святой Андрей, брат Петра, как я уже говорил».

Любой человек при взгляде на карту может заметить, что Днепр впадает в Черное море только одним устьем. Напротив, именно Дунай впадает тремя устьями, не считая многочисленных мелких проток. Если же к этому добавить, что, по данным палеогеографов, на протяжении последних 200 тысяч лет такая картина не претерпела существенных изменений, то доказательства подмены названия Дуная в этом месте Днепром оказываются налицо, и все затруднения снимаются. И не просто снимаются, а открывают интереснейшую возможность ответить на вопрос, где и когда возникла эта легенда.

Ведь если апостол Андрей шел вверх по Дунаю, а не по Днепру, он все равно «предрекал» крещение какой-то земли на его берегах и грядущую славу ее новоявленной церкви! Но какой земле, какому народу он должен был предсказать блестящее будущее?

Определить это не так сложно, как может показаться вначале. Конечно, можно предположить, что имя Киева в легенде точно так же заменило какое-то другое, как Днепр заменил собой Дунай. Однако русские летописи донесли до нас смутное известие о существовании на Дунае какого-то «города Кия». Где он мог находиться, никто особенно не интересовался. Между тем болгарский филолог Н. Ковачев насчитал на территории современной Болгарии несколько десятков «Киевов». Следы древнейшего Киева на Дунае, по всей видимости, следует искать рядом или на месте современного города Русе — «города русов», через который в 1054 году из Константинополя в Рим возвращались папские легаты.

Если же вспомнить, что крупнейшим историко-культурным событием для всей Восточной и Юго-Восточной Европы явилось принятие болгарским народом в 864 году христианства в качестве официальной религии, что, в свою очередь, привело к утверждению и распространению славянской письменности, то вряд ли мы ошибемся, предположив, что именно эти события должен был «предвосхитить» своим пророчеством апостол Андрей, остановившийся на горах, «где после был Киев».

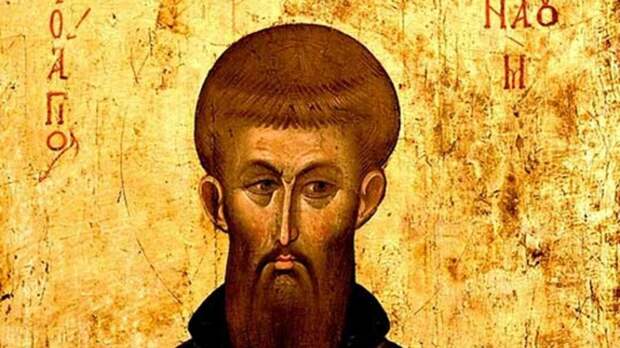

Вот почему в первоначальном тексте легенды, возникшей, вероятнее всего, в среде учеников славянских первоучителей, Константина-Кирилла и Мефодия, деятельность которых в полной мере развернулась после 886 года именно в Болгарии, автор отправлял апостола в «Вечный город», куда, как бы повторяя его путь, пришли и славянские просветители, приравненные к апостолам римской церковью за свои заслуги в деле просвещения славян..

На этом можно было бы поставить точку. Загадка, мучившая своей неопределенностью, решается сравнительно просто. Но оказалось, что за пределами решения существует еще один факт, доказывающий правильность выводов, причем открытый болгарским ученым, занимавшимся совсем другими вопросами.

Господин Кожухаров, изучающий литературное наследие учеников Константина-Кирилла и Мефодия, озадачился полным отсутствием каких-либо литературных произведений, связываемых традицией с именем Наума Охридского, одного из самых видных деятелей молодой болгарской церкви. Так продолжалось достаточно долго, пока, работая над рукописями библиотеки Зографского монастыря на Афоне, Кожухаров не обнаружил канон, то есть службу с песнопениями, посвященную апостолу Андрею. И в акростихе канона прямо читалось имя Наума Охридского! Само по себе это было открытием большого значения, но здесь привлекал, так сказать, «адресат» канона, заставлявший сразу же вспомнить о «хождении» апостола в Рим.

Простым совпадением это быть никак не могло. Каноны пишутся не «вообще», а исключительно «по случаю». Таким «случаем» в жизни Наума Охридского, его товарищей и учителей стал день, когда они в Риме предстали перед папой Андрианом II с переведенными на славянский язык богослужебными книгами, которые тот благословил и разрешил к употреблению. После этого все отправились не в собор святого Петра, не в Латеранскую базилику или в другой столь же известный храм, а... в церковь святого Андрея, чтобы там совершить благодарственное богослужение на славянском языке!

Вряд ли такой выбор был случаен. Думается, память об апостоле Андрее имела какое-то особенное значение как для солунских братьев , так и для их учеников. Всю свою жизнь они словно бы шли по следам апостола, посещая те же места, где согласно церковному преданию ходил и учил он. Отсюда и путь по Дунаю в Рим, и первый благодарственный канон на славянском языке, и все последующее...

Кому из них принадлежал первоначальный текст легенды о хождении апостола по Дунаю, дошедший до нас в «Повести временных лет» в виде лишь краткой заметки, сейчас сказать трудно. Но утверждать, что легенда эта вышла из-под пера учеников славянских первоучителей и впервые была записана только что изобретенными славянскими буквами, теперь уже можно. Более чем вероятно, что она была написана в том же 868 году в Риме, как и канон апостолу Андрею, и только потом, когда ученики Кирилла и Мефодия обосновались в Болгарии, легенда была включена в состав древнейшей славянской Космографии, до нас, к сожалению, не дошедшей, откуда и извлек ее в конце XI века один из первых наших летописателей, перенеся и «путь» и «хождение» на территорию нашей днепровской Руси.

Свежие комментарии