Наша история знает не только славные победы, но и бесславные поражения знает тоже.

Прологом к пьяной истории стало восстание в Нижнем Новгороде 1374 года, в ходе которого жители буквально растерзали послов Мамая и перебили около полутора тысяч татар.

Весной 1376 года, воспользовавшись эпидемией чумы в Орде, русские войска под началом московского воеводы князя Боброка-Волынского предприняли дерзкий налёт на Волжскую Булгарию.

На Среднем Поволжье русским дружинам удалось нанести поражение ставленникам Мамая, взять богатый откуп и поставить своих таможенников на дороги.Естественно, что ответный ход не заставил себя долго ждать. Около 1377 года на Волгу из приаральских степей «под руку» Мамая прибыл удачливый татарский царевич Араб-шах Муззаффар (по-русски – царевич Арапша). В ходе набега небольшому войску Арапши удалось разорить Новосильское княжество, при этом избежав прямого столкновения с вышедшими на Оку силами москвичей.

В 1377 году московский князь Дмитрий Иванович (будущий «Донской») получил сведения о появлении татарских отрядов близ границ Нижегородского княжества. Собрав значительные силы, князь Дмитрий выступил на помощь своему тестю нижегородскому князю Дмитрию Константиновичу. Однако ордынцы себя никак не проявляли. Вскоре были получены известия (оказавшиеся впоследствии ложными) о появлении татар на южных рубежах Московского княжества. Дмитрий Иванович поспешил вернуться домой, оставив на подступах к Нижнему Новгороду княжеские дружины и городовые полки переяславцев, суздальцев, ярославцев, муромцев, юрьевцев и нижегородцев. Во главе русских сил был поставлен молодой княжич Иван (сын Дмитрия Константиновича), успевший поучаствовать в походе на Волжскую Булгарию.

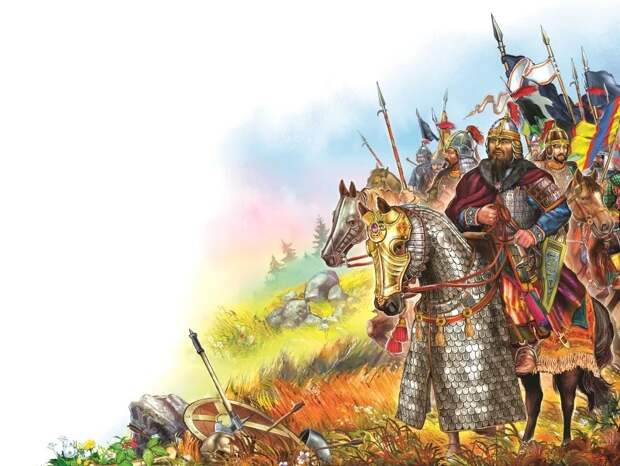

По всей видимости, русское войско в основной массе состояло из тяжёлой конницы, представленной городовыми полками и сравнительно малочисленными княжескими дружинами. Противником выступала неуловимая степная конница, поэтому брать в дальний поход пехоту было бессмысленно.

К этому времени конный русский воин представлял собой аналог европейского рыцаря. В качестве защитного вооружения дружинники использовали полную длиннорукавную кольчугу с кольчужными чулками, усиливавшуюся пластинчатым доспехом. Но и сама кольчуга постепенно уступала место тяжёлому чешуйчатому доспеху. Для защиты головы широкое применение получили глубокие сфероконические шлемы. Щиты всадников уменьшились в размерах и имели вид круглой, либо каплевидной формы. В качестве вооружения воины широко применяли мечи, как правило, западного производства, часто с латинскими клеймами, хотя и сабли также не выходили из обихода. Копья или пики оснащались узкими бронебойными наконечниками. Основным видом боя считался лобовой копейный удар тяжёлой конницы.

Стремясь упредить татар, русское войско двинулось за реку Пьяна, встав лагерем примерно в 90-100 верстах от Нижнего Новгорода. В русских актах XII - ХIII века река пока ещё называлась Межевой рекой и обозначала раздел, водный рубеж между русскими и мордовскими землями.

Имея расплывчатые сведения о татарах, в русском лагере вели себя крайне беспечно, потеряв всякую осторожность. Разведка не велась, сторожевое охранение организовано не было. Князья и воеводы, а за ними и простые воины скрашивали повседневную рутину охотой и пьянством. Вооружение, доспехи, щиты и шлемы многие держали на телегах или в притороченных сумах на вьючных лошадях. Рогатины, сулицы и копья не были приготовлены и даже насажены. Конец июля выдался жарким, воины упившись допьяна разъезжали по лагерю в лёгких одеждах (охабнях и сарафанах).

Возникает справедливый вопрос: что они такое пили, чтобы дойти до такого скотского состояния? Местность была достаточно бедная, поэтому о больших количествах ставленого мёда или заморских винах речи не шло. В употребление шёл дешёвый, неотстоенный, невыдержанный продукт, полученный путём перегонки медового сырья. В основном это были мордовское пуре (разновидность медовухи с добавлением хмеля, зернового сусла и перги), пиво и брага, представлявшие собой хмельное зелье (именно «зелье»), оказывающее крайне пагубное и одурманивающее воздействие на человека. Характер опьянения был тяжелейший, с парализующим и отупляющим состоянием организма .

Дружинники часто выезжали в «зажитье» (фуражировку). Ну, а что представляло собой «зажитье» мы прекрасно знаем из сообщений летописцев. В 1438 году московское войско, двинулось на встречу хану Улу-Мухаммеду. В походе по своей земле, русские силы

«все пограбиша у своего же православнаго христианьства и мучаху изъ добытка, и животину бьюще назадъ себе отсылаху, а и ни съ чимъ же не разоидяхуся, все грабяху, и неподобная и скверная деяху».

На чужих территориях, где основную роль играла сила оружия, «зажитье» превращалось в неприкрытый разбой. Постой войска ложился тяжким бременем на всю округу. Изъятие припасов и выпивки у местного населения производилось в неконтролируемых объёмах.

Естественно, что «поганым» мордовским князьям совершенно не нравилось такое вынужденное соседство. Затянувшуюся вакханалию нужно было как-то прекращать. Мордовские князья сообщили царевичу Арапше о состоянии русской рати и её местонахождении.

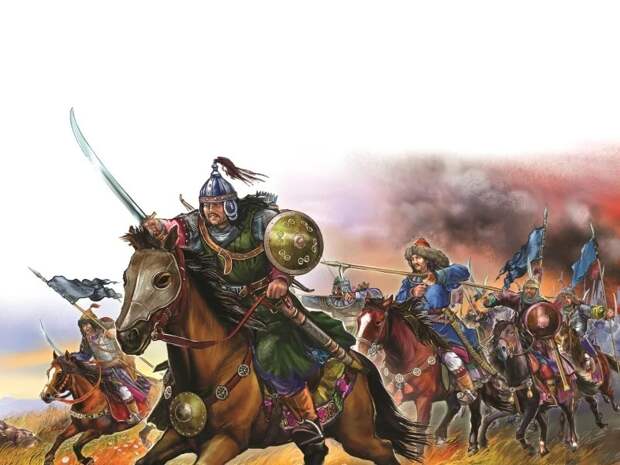

Данных о численности ордынцев не сохранилось, однако по тому грандиозному эффекту, который произвел разгром русского войска, можно предположить, что татар было значительно меньше, чем русских. Кроме того, в это время ордынский всадник в среднем уступал русскому воину. Степняки, будучи превосходными лучниками, делали ставку на дистанционный и маневренный бой и старались избегать лобовых столкновений с русскими войсками. Типичным защитным вооружением ордынского тяжёлого всадника была кольчуга. Небольшое количество воинов имело пластинчатые доспехи, крайне неудобные для лучника (в основном военачальники, личная охрана и гвардейские части). Для защиты головы использовались открытые шлемы с распашной бармицей. В качестве вооружения ордынские воины использовали сабли, широкое распространение получили трёхгранные пики, как раз и рассчитанные на пробивание кольчуг. Всадники передвигались на маленьких, но крайне выносливых лошадках, способных в короткое время преодолевать большие расстояния.

Получив хороших мордовских проводников, царевич Арапша разделил своё небольшое войско на пять отрядов и быстрым маршем добрался до русского лагеря. Русская сторОжа проспала появление татар. 2 августа 1377 года, во второй половине дня, ордынцы внезапно атаковали расположение русской рати. Русское войско оказалось полностью неготовым к бою и не смогло оказать организованного сопротивления. Пьяные воины бросились к реке, пытаясь найти спасение на другом берегу. Многие утопли или были перебиты татарами. Молодой княжич Иван во время переправы со своим «штабом» потонул в водах Пьяны. Спастись удалось лишь считанным единицам.

Разом оставшееся без защиты Нижегородское княжество было полностью разорено. Продолжая набег, царевич Арапша двинулся в пределы Рязанского княжества. Ордынцы взяли приступом Рязань, попутно разорив округу и захватив богатые трофеи. После такого, рязанский князь Олег попал в орбиту влияния Мамая и к Куликовской битве выступал уже в качестве его союзника. За царевичем Арапшой закрепилась слава удачливого военного вождя и вскоре он стал ханом Золотой Орды.

Поражение русских войск было настолько из ряда вон выходящим, что все летописцы открыто признавали – стыд и позор! После 1377 года река получила общерусское наименование Пьяна, за которым, по всей видимости, стоял фино-угорский, фонетически близкий эквивалент «Пиана» (Малая), а летописи пополнились древнерусским мемом – «и бысть на Пьяне и пьяни».

До победы на Куликовом поле оставалось четыре года, до стояния на Угре – 94 года, до победы при Молоди почти 200 лет.

Свежие комментарии